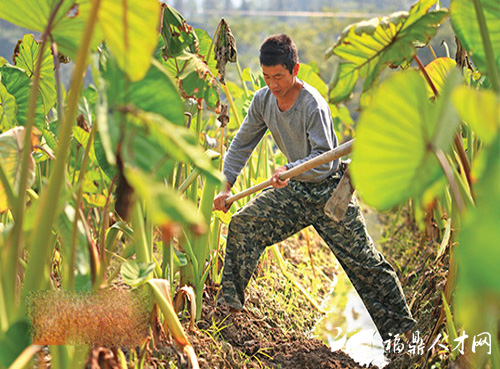

“芋王”争霸 吴雪生 摄

精深加工

精耕细作

金秋,谷黄,芋香。眼下正值福鼎槟榔芋成熟采摘时节,穿行贯岭镇何坑村、透埕村等槟榔芋主产区,金色稻田掩映的芋田里,忙碌采摘的芋农、随风摇曳如碧波荡漾的芋叶,构成了一幅多彩的丰收图景。

作为福鼎市特色优势农产品之一,福鼎槟榔芋在当地已有近600年的栽培历史。以其肉质细、松、香、酥等独特风味,早在上世纪八九十年代,福鼎槟榔芋便成为北京人民大会堂的一道国宴佳肴,还曾获得国家经贸部“出口产品、品质优良”荣誉证书,写了一页辉煌。近年来,福鼎市委、市政府持续加大对这一产业的扶持力度,重品质、树品牌,强化科技、深化加工,并推广“企业+合作社+基地+农户”发展模式,不断放大富农效应,实现了福鼎槟榔芋从“土疙瘩”到“金疙瘩”的精彩嬗变。

“芋王”的致富之道

尽管时下还不到福鼎槟榔芋成熟采摘高峰期,贯岭镇何坑村槟榔芋种植专业户张桂凤种植的槟榔芋,短短几天已销售入账两万多元,并有五六家客商预定。

“他们就是冲着我这‘芋王’的名声来的!”忙碌在芋田里, 43岁的张桂凤一脸畅快。种植槟榔芋,他已有21个年头。

“要种出好的槟榔芋,土层要厚,用水要灵活,田间管理要早。就像看小孩一样,马虎不得!”聊起“种植经”,张桂凤如数家珍。早年时,他种植的面积有三四亩,产出的槟榔芋个头最大的不过一二公斤。随着种植技术的不断摸索完善,他种植的槟榔芋无论是质量还是个头都逐年增长。在近几年的福鼎槟榔芋“芋王”赛上,他种植的槟榔芋连续三年夺得二等奖。去年“芋王”赛上,他选送的槟榔芋更是以5.92公斤的绝对优势及品质夺得“芋王”称号,并被一家企业以5.2万元高价竞拍走,他个人还获得了1.5万元的奖金。

“有了这个好名声,槟榔芋卖得更好了!”张桂凤乐呵呵地告诉记者,去年他家共8亩槟榔芋,产量10余吨,收入突破10万元,一家槟榔芋加工企业还曾慕名前来请他去当技术员。

手捧槟榔芋这个“金疙瘩”,张家的生活逐年改善。不仅整饰了村里的老宅,还在城里购置了一幢五层楼的榴房,小日子越过越红火。

在何坑村,像张桂凤一样依靠种植槟榔芋增收致富的芋农不在少数。作为福鼎槟榔芋种植专业村,何坑村因其砂质土种出的槟榔芋又香又酥而闻名,全村群众几乎家家户户都有种植,面积达800多亩。每到丰收季节,四方客商纷至沓来,供不应求。

据了解, 福鼎全市17个乡镇、街道办事处海拔600米以下水旱轮作冲积、坡积和残积母质的15万亩田块均可种植槟榔芋,目前全市福鼎槟榔芋种植面积达3万多亩,产量可达3万多吨,产值2.4亿元,已成为带动一方百姓增收致富的强劲引擎。

“芋头”的科技坚守

“老黄,今天啥天气,该怎么调整芋田管理?”10月15日一大早,贯岭镇农技站站长黄定银便被芋农的咨询电话唤醒。长久以来,他已经习惯了这样的“打搅”。

今年51岁的黄定银,福鼎点头镇人, 1987年调入贯岭镇农技站后,他便与福鼎槟榔芋结下了不解之缘。

“槟榔芋要品质好、卖价好,精细种植很关键。但仅靠芋农的力量去摸索、去创新以改变传统种植方式,太局限。”抱着这样的想法,农学专业出身的黄定银于2000年在义洋村租地50亩,搞起了槟榔芋实验田。多年积累的槟榔芋种植、销售经验,并结合农学理论,他专门制定了一系列对照不同农时、气候进行田间管理的方案,但由于种植大,雇佣的芋农不到位,误了农时,以致收成时50亩地有产出的仅10余亩,且槟榔芋个头小,初次试验便赔了5万多元。

改变地点、另僻蹊径。4年前,黄定银转战透埕村,租地3分,开始了又一次实验。

“培土、下肥、灌水、病害防冶等方方面面,槟榔芋都很讲究,还要根据不同天气,及时调整田管,贻误不得。”黄定银告诉记者,以芋田的灌水为例,槟榔芋生长初期,田里水多就长得快,可到了后期,水多就易叶发黄,量和时间的精准把控尤为重要。

通过不断摸索实践,再加上田地面积小,此次实验大获成功。3分地产出500多公斤槟榔芋,且个头多在2.5公斤左右,让周边芋农耳目一新。

多年来,在实验田里,黄定银还突破了芋疫病防治等众多种植技术难点,并成功探索槟榔芋连作模式,改变了以往芋田“一年种槟榔芋,一年种水稻”的轮作模式,大幅提高了槟榔芋产量。

一技在手,黄定银没有藏着掖着,而是无偿向芋农示范推广,技术服务有求必应,成为备受广大芋农称道的“芋头”。

科技助力好增收。近年来,福鼎持续加大对槟榔芋产业的技术扶持力度,通过发展科技示范户、种植大户辐射带动广大芋农由传统耕种向精细种植迈进,有效提升了槟榔芋产量和品质。透过近年的“芋王”赛,便可窥一斑。据介绍,首届荣封“芋王”的槟榔芋重量为3公斤,而去年的已达5.92公斤,今年这一纪录有望被再次刷新。

“芋魁”的产业求索

“太姥山川风水地,仙女点化槟榔芋,人间美味勤垦出,盛世同享芋如意。”这是近日上海股交所一友人向芋魁食品(福建)股份有限公司董事长蔡如意女士发来的一首称道福鼎槟榔芋小诗,并恳邀她前往上海共商企业上市事宜。

借力资本市场,创新融资方式,做大做强槟榔芋产业,这是芋魁食品致力求索的一个方向。这家由浙商投资创立的福鼎槟榔芋加工企业,已在贯岭镇坚守了10年。

“当年看中的就是这里丰富的槟榔芋资源和产业前景。”蔡如意女士说。创业以来,“芋魁”不断转型升级,产业链越舞越精彩——

产品开发由单一的芋条、芋块等冷链产品,向芋泥、芋卷、芋圆等休闲食品丰富,并携手广州暨南大学等高等院校共同研发槟榔芋螺旋藻等精深产品,提高产品附加值;市场开拓由福建、上海等地挺进北方市场,同时对接台湾芋贵人甜品等知名食品连锁,拓展市场、提升品牌;融资方式上,去年企业已在海峡股权交易中心挂牌上市,成为闽东首家挂牌上市的食品企业。

“全年可消化福鼎槟榔芋约3000吨,一些个头小的槟榔芋也得以回收利用,有限畅通了芋农的种植销路。”蔡如意告诉记者,企业还以“公司+基地+农户”模式发展槟榔芋基地3个、面积近千亩,带动芋农一同致富。同时企业还吸纳周边100多位群众就业增收。

企业带动,“链条”舞动。目前福鼎全市共发展上规模槟榔芋加工企业7家,其中省级龙头企业2家,企业年加工鲜芋3万多吨,产值4.0亿元,形成福鼎槟榔芋整个产业产值达6.0亿元,鲜芋和加工产品远销全国各地和港澳、东南亚地区,备受青睐。

据悉,眼下福鼎市正着手制定槟榔芋产业进一步发展扶持举措,从实施品牌战略、“五新”技术推广、标准化生产示范基地建立、龙头企业培育等方面加以扶持,推进福鼎槟榔芋产业的健康持续发展,福泽一方百姓。

农产品更应注重品牌效应

福鼎贯岭镇的芋农、厂商乃至镇村干部谈起扬名在外并远销各地的当地槟榔芋,无不为之自豪。田头一位村干部告诉记者:“这祖祖辈辈种到现在的槟榔芋,以往不过添碗添筷填填肚子而已。没有现在的好名声,乡亲们哪能依赖它换来好收入!”

这位村干部说的好名声,当指槟榔芋的品牌效应了。从福鼎槟榔芋到四季柚、黄栀子、紫菜、双孢蘑菇、福鼎白茶,该市这些经过多年市场检验的传统农副产品,正是做足特色文章,发挥品牌效应,才赢得了如今的良好美誉度和知名度,来自田间地头滩涂的“小产品”也被打造成了特色优势产业。

打造品牌不是企业产品的“专利”,农产品也要学会树品牌。近年来,随着农业生产方式的改进、农副产品市场化速度的加快,农产品总体上供大于求,加之农民普遍存在“重种植轻市场”的思想,品牌意识不强,虽然有质量好、品种优的农副产品,但由于市场知名度和竞争力低,多是“养在深闺无人识”,不少地方出现了农民增产难增收的被动现状。农业要突破“谷贱伤农”、“菜贱伤农”的怪圈,就必须突出“特色”营销,以品牌引导消费,以口碑创造市场新需求。

农产品树品牌,立口碑,无非来自产、加、销三个环节。贯岭槟榔芋产业正是揪准了这三道脉络,并着力发功:在生产环节上,重视种质资源的保护、改良和在当地的推广,以“土专家”和“科技示范户”带动、基地示范、“田间学校”培训等手段,因地制宜培育出了有竞争力的特色主导产业槟榔芋;在加工环节上,引进实力龙头企业,发展精深加工,建立“品牌+公司+订单+农户”的产业化经营模式,使农产品附加值得到了有效提升,并拓展了农民耕作淡季和富余劳力的就业渠道;在营销模式上,政府与企业共同拓展市场销售渠道,并形成宣传合力,传播福鼎槟榔芋美誉度,使之先后获得“福建省名牌农产品”、“国家证明商标”、“原产地地理标志”、“福建省著名商标”和“中国驰名商标”等称号。于是乎,农业产业实现了资源优势向品牌优势的转变,殷实了芋农的钱袋子。

这样为农副产品提高身价的“好名声”,同样值得传扬。(记者 王志凌 刘岩生 通讯员 蔡雪玲 文/图)

延伸阅读

福鼎还有哪些名贵特产?

福鼎白茶

连续五年跻身中国茶叶区域公用品牌价值十强之列,获“中国驰名商标”等称誉。

福鼎四季柚

栽培历史已有200多年,堪称果中之王。

福鼎紫菜

全国最大的紫菜养殖基地县之一。

福鼎双孢蘑菇

种植面积不断扩大,开拓了国内市场,产品远销欧美。

福鼎黄栀子

福建省唯一大面积种植原料林的生产基地。